メモリはデータの一時置き場です。メモリという言葉は色々な意味で使われるため、PCパーツのメモリを指す場合は「メインメモリ」とも呼ばれます。製品選びのポイントは容量と速度だけですが、CPUやマザーボードの仕様に合わせるなど製品以外の部分で注意点が多くあります。

メモリは「一時置き場」

容量は大きいほど安心、8GBは最低ライン

メモリは読み書き速度が非常に高く、一般的に使われている製品でも数十GB/sに達します。CPUはメモリからデータを取り出して処理するため、メモリが速いほどCPUの待ち時間が減り、システムが速くなると言えます。また使うデータがメモリ上にない場合はストレージからコピーする必要があり、ストレージはメモリよりも遅いためこれもCPUの待ち時間につながります。そのためCPUが性能を発揮するにはメモリの容量と速度が重要になるのです。

空き容量が不足すると動作中のソフトが停止してしまうこともあるので、容量には余裕を持っておきたいところです。Windows 11を使う場合は、少なくとも8GB、余裕を持たせるなら16GB、3Dゲームや重いソフトを使うなら32GBが目安となります。もっとも、メモリを単体で購入する場合は主流が1枚あたり8GBの製品となっているため、新しくPCを組み立てる際に容量不足を心配する必要はあまりないでしょう。

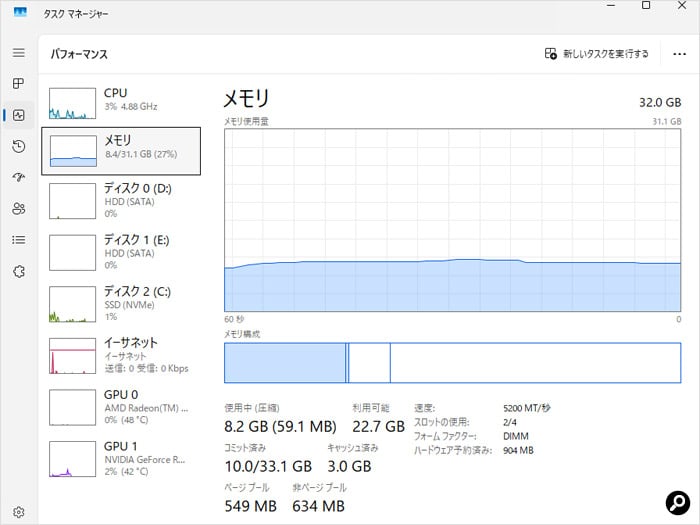

メモリの使用料はWindowsのタスクマネージャーで確認できます。画像のように、Windows 11を起動しただけでの状態で8.2GBが使用中でした。Windows 11はメモリの空き容量に余裕があると積極的に活用する仕様のため、搭載メモリが8GBなら起動直後の使用量はもっと少なくなります。とは言え、8GBではあまり余裕がないということも分かるでしょう。

メモリの種類

形状と規格、速度の3項目をチェック

メモリの規格には、取り付けの可否につながるものと速度に関するものの2種類があります。まず取り付けに関わる規格から見て行きましょう。

メモリモジュールの大きさ

メモリを構成する部品を搭載した基板のことをメモリモジュールと呼びます。メモリモジュールには大きく分けてデスクトップPC用とノートPC用があります。デスクトップ用のメモリをDIMM、ノート用のメモリをSO-DIMMと呼び、デスクトップ用はノート用と区別するためにロングDIMMと呼ばれることもあります。物理的なサイズが異なるので、両者に互換性はありません。

実物を見れば取り違えることはないと思いますが、小型PC用のマザーボードではSO-DIMMを使う場合もあるため、マザーボードの仕様表や通販の商品ページなどを見る際は注意が必要です。

DRAMの規格

メモリモジュールに搭載されている、データを記録するチップをDRAMと呼びます。DRAMの規格にはDDR、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5などがあり、2025年現在、主に使われているのはDDR4とDDR5です。規格によってモジュールの端子が異なるため、それぞれ互換性はありません。

製品としてのメモリは、DRAMの規格とモジュールのサイズを組み合わせて「DDR5 DIMM」や「DDR5 SO-DIMM」のように表記されます。マザーボードのメモリスロットに取り付けられるか、という観点では、ここさえ合っていればOKです。

速度の規格

速度に関する規格は、主に動作クロック(データ転送レート)です。表記方法には「DDR」で始まるものと「PC」で始まるものの2種類があり、後ろに続く数字が大きいほど速度は高くなります。

「DDR」で始まる表記はDRAMチップの規格で、「DDR5-5200」のように、DRAMの規格の後ろに4けたの数字が続きます。一方「PC」で始まる表記はメモリモジュールの規格で、「PC5-41600」など続く数字が5けたになります。

DRAMの規格は動作クロック、メモリモジュールの規格はデータ転送レートを表しています。1クロックあたり64ビット(8バイト)転送するので、5200(MHz)×8(バイト)=41600(MB/s)となります。動作クロックの数字を8倍するとデータ転送レートになると覚えるとよいでしょう。

動作クロックのほかに動作タイミングという項目もあります。メモリの仕様にある、「40-40-40-77」といった数字です。項目はもっとたくさんありますが、スペックにはよく使われる4項目が記載されます。基本的にレイテンシー(遅延)なので数字が低いほど速くなります。

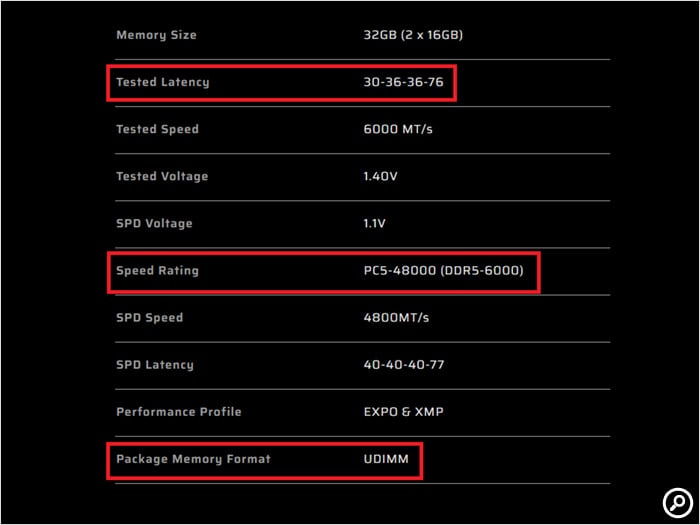

CORSAIRのWebサイトのスペック表記です。写真がなくとも、デスクトップ用のDDR5メモリで、6000MHz、レイテンシーが30-36-36-76ということが分かります。「UDIMM」は後述の「アンバッファードDIMM」を表します。また、この製品はオーバークロックメモリのため、搭載するDRAMの標準仕様が「SPD Speed」と「SPD Latency」として記載されています。

高クロックの「CUDIMM」と「CSO-DIMM」モジュール

DDR5には、「Cliant Clock Driver(CKD)」という技術を搭載した新しいタイプのモジュールがあります。CKDチップがクロックを調整することで、より高いクロックで動作するというものです。ただし、マザーボード側も対応していないと動作しないため、使用する際はマザーボードの仕様をきちんと確認する必要があります。高速なメモリーモジュールを購入する際は注意しましょう。

サーバー/ワークステーション用メモリに注意

通常自作PCでは使いませんが、間違って買ってしまわないようにサーバー/ワークステーション用メモリの機能も覚えておくとよいでしょう。キーワードはECCとレジスタード(Registered)です。

ECCとはエラー訂正機能のことで、対応するメモリはDRAMチップを通常よりも多く搭載しているのが特徴です。レジスタードはバッファード(Buffered)とも呼ばれ、専用チップを搭載しています。ECC搭載のメモリはECCメモリ、レジスタードチップ搭載のメモリはレジスタードメモリ、両方を搭載したメモリをECCレジスタードメモリと呼びます。

これらは機能なので、基本的な規格はDDR4やDDR5などを踏襲しています。端子が合っていれば取り付けはできますが、マザーボードが機能に対応していない場合はシステムが正常に起動しません。レジスタード仕様のDDR5は切り欠きの位置が異なるため、誤って取り付けてしまうことはありません。

レジスタード機能を搭載していないメモリはアンバッファードメモリと呼ばれ、「UDIMM(Unbuffered DIMM)」と表記されることがあります。

マザーボードの仕様を確認

CPUとマザーボードで動作クロックに制約がある

メモリそのものが高い速度に対応していても、マザーボードが対応していないと速度を生かせません。マザーボードの対応とは、UEFI(BIOS)にその動作クロックの設定項目があることを指します。例えば、マザーボードがDDR5-4800までの対応なら、DDR5-5600のメモリを搭載してもDDR5-4800として動作します。マザーボードが対応していない速度のメモリを使うとシステムが全く起動しないこともあるため、対応する範囲で製品を選ぶのが安全です。

対応メモリの上限には、マザーボードの仕様に加えてCPUの制限が関わることもあります。メモリを制御するメモリコントローラーはCPUが備えており、基本的にCPUの仕様はマザーボードよりも優先されるためです。上限を超えた設定はオーバークロックとなり、オーバークロックできるかどうかもCPUとマザーボード(チップセット)の仕様によって決まります。

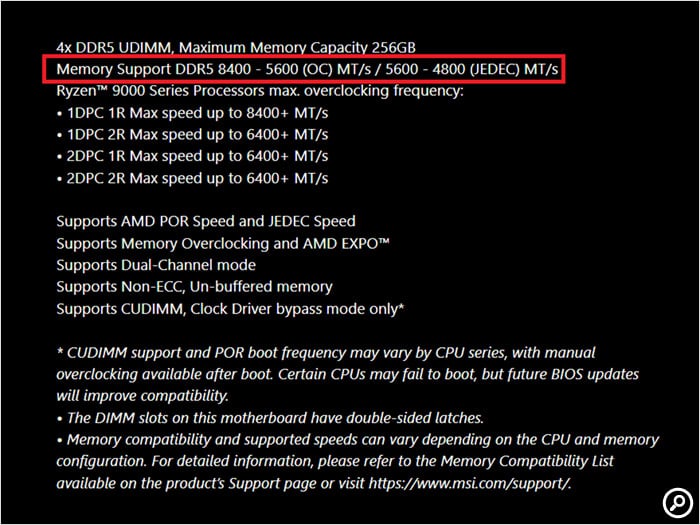

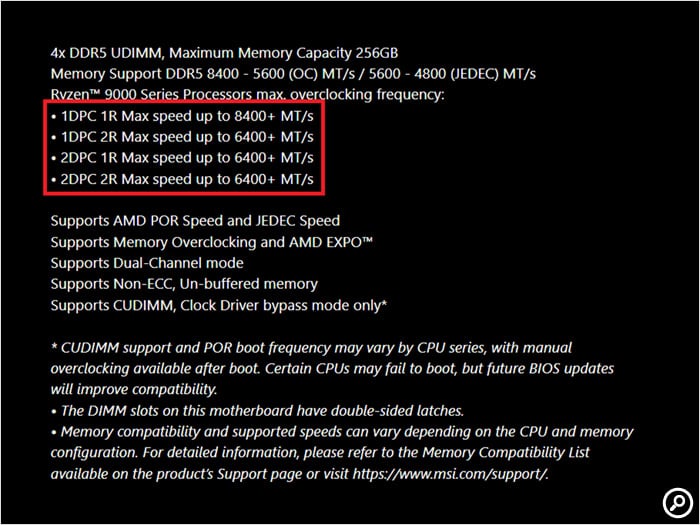

4枚使いは速度が落ちる

メモリを3枚以上使う場合は、マザーボードの仕様をよく確認する必要があります。ほとんどの場合、メモリの枚数が増えると速度が落ちるためです。例えば、合計32GBの容量が欲しいなら、8GB×4よりも16GB×2の方が速い設定で動作させられます。どの程度速度が落ちるかは、マザーボードのスペック表で確認できます。

「DPC」は「DIMM Per Channel」の略で、1チャンネルあたりのメモリモジュールの数を表します。後述のデュアルチャンネルを利用する場合、「1DPC」なら2枚までその速度で動作させられます。「R」は「Rank」の略で、メモリモジュールの仕様の1つです。多くの製品がシングルランク(1Rank)で、一部の大容量モジュールにデュアルランク(2Rank)のモデルがあります。

オーバークロックメモリとXMP/EXPO

メモリの速度はメモリモジュールのSPDというチップに記録されており、マザーボードはその情報を読み取って自動的に動作クロックを設定します。そのため多くの場合ユーザー側で設定せずとも仕様通りに動作します。しかし、仕様通り動作させるために一手間必要なメモリもあります。オーバークロックメモリと呼ばれる製品です。

オーバークロックメモリとは単に動作クロックの高いメモリではありません。DDR5-4800のDRAMチップをDDR5-5600で動作させるという風に、モジュールメーカーでテストした上でチップ本来の仕様よりも高いクロックで動作させている製品を指します。

オーバークロックメモリはSPDにチップ本来の仕様も記録されているのが一般的で、取り付けただけではチップ本来の仕様で動作します。オーバークロックするには動作クロックなどを手動で設定するか、XMPまたはEXPOという機能を使います。XMP(EXPO)はSPDと同じチップに保存されているオーバークロック用の設定値で、UEFIの設定から有効にすることで利用可能になります。この機能もマザーボードが対応している必要があります。XMPはIntel、EXPOはAMDが策定した規格で、それぞれのCPUと組み合わせることでより高クロックでの動作が安定しやすくなります。AMDプラットフォームでXMPを使えることも多いため、組み合わせを揃えなくてはならないというわけではありません。

メモリを高速化する機能

デュアルチャンネルで帯域は2倍に

2枚、または4枚のメモリモジュールをまとめて使うことで高速化する、デュアルチャンネルメモリやクアッドチャンネルメモリなどの機能があります。並列にアクセスすることでメモリのデータ転送速度を2倍、4倍にするものです。一部の省電力CPUは対応していない場合もありますが、自作PC向けのCPUは基本的に対応しています。コンシューマー向けのプラットフォームはデュアルチャンネルまでで、ThreadripperやEPYC、Xeonなどエンタープライズ向けのプラットフォームではクアッドチャンネル以上に対応しているモデルもあります。

この機能を使うとメモリ同士の相性(一つ一つは正常であるにも関わらず、組み合わせると正常に動作しなくなる現象)が発生しやすくなります。そのため、メモリはデュアルチャンネルなら2枚セットで購入するのがお勧めです。

環境によってはモジュールの高さにも注意

ヒートシンクは基本的に飾り

メモリモジュールは基板の長さや厚さの規定こそ厳密に守られていますが、高さはモデルによってまちまちです。ヒートシンクが基板から張り出している場合もありますが、基板そのものが大きいこともあります。多くの場合これは問題になりませんが、メモリスロットを覆うような大型のCPUクーラーを使った場合に干渉の原因になります。

メモリは基本的にヒートシンクが必要なほど発熱しません。発熱が通常よりも大きくなるオーバークロックメモリではヒートシンクが有効な場合もありますが、多くの場合、大きなヒートシンクは見た目をよくするためのものと考えてよいでしょう。干渉が心配であればヒートシンクなしのモデルに変更しても問題ありません。

もちろん自作PCにおいてデコレーションは重要な要素の一つです。性能とは無関係でも、大型のヒートシンクやLEDで光るメモリは人気ジャンルとなっています。

メモリの買い時は難しい

最大速度の2枚セットが基本、買い増しは考えない方が良い

多くのPCパーツは時間がたつほど価格が下がって行きます。しかしメモリは相場があり、時期によって価格が上下します(SSDも同様です)。そのため今8GB分買っておいて安くなったらもう8GB追加する、といった計画はお勧めできません。1年後には価格が倍になっていることもあるためです。反対に半額近くまで落ちている可能性もあり、長期の予想は困難です。また次世代のCPUが登場すると主流の動作クロックが切り替わり、手持ちのメモリと合わせるのが難しくなる、製品が割高になるといったこともあります。

こうした理由からメモリの買い時をうかがうのは難しく、必要になったタイミングで買うのが良い選択と言えます。難しく考えず、CPUとマザーボードの対応や予算の範囲で購入できる最も高速な動作クロックのメモリを2枚セットで購入するのが良いでしょう。

(文=宮川 泰明)

※ 本記事は執筆時の情報に基づいており、販売が既に終了している製品や、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

メモリ製品のご紹介

株式会社アスクでは、最新のPCパーツや周辺機器など魅力的な製品を数多く取り扱っております。PCパーツの取り扱いメーカーや詳しい製品情報については下記ページをご覧ください。

PCパーツ製品 取り扱いメーカーのご紹介

メモリを探す