⼤⼿ゼネコンで意匠設計者として働きながら、個人でのデザインワークも行いつつ、日々⾃らの⼿でGPUを利用した建築パースの制作も行っている、島⽥潤⽒にレビューを⾏っていただきました。

島田潤氏は、建築デザインを専門としながらも、学生時代から建築のビジュアルを多く作成し、修士課程では隈研吾研究室に所属して、自ら研究室のプロジェクトのパース作成も手がけました。GPUベースのレンダラーが世に浸透する前から長年にわたってのグラフィック制作の経験があります。現在も初期のデザイン検討では、自身でレンダリングを行っていて、こうした経験に基づいた視点からレビューを行っていただきました。

目次

環境に合わせたマシン選定と近年の動向

建築設計やビジュアライゼーションにおいて、どの程度のスペックのGPUが必要か、デスクトップワークステーションとモバイルワークステーションの双方について、考えてみたいと思います。

まず、デスクトップかモバイルかという議論から始めたいのですが、近年は大手の設計事務所等でも、働き方の多様化により在宅勤務を行うことや、オフィスの新たな価値として、コミュニケーションスタイルを自由化するためのフリーアドレスの導入などの影響で、BIMなどの比較的マシンパワーを必要とする若手設計者や、CADオペレーターにもモバイルワークステーションを配布する機会が多くなっていると思います。

一方で、移動の必要が少ない就労環境の方、パースづくりや動画作りが業務の中心で少しでもスペックが必要な方や、ハイスペックなデスクトップワークステーションを共用の作業環境として準備する場合など、デスクトップが適する場合も多くあると思います。

CPUについては、ここ10年の単コア性能向上は頭打ちの印象があり、トップスコアよりも消費電力や並列処理を重視する方向に進化したと思います。PCの利用の仕方がスマホに近づき、コミュニケーションツールやクラウドストレージといった常駐ソフトの増加に伴う並列処理増加、プロセスを分散処理するソフトの増加も背景にあると思います。しかし近年はそういった進化も一段落した印象があります。

一方でGPUに関しては、一世代(1~2年)モデルが違うと、性能が数倍になることもあり、今も進化の真っ最中という印象です。Lumionもバージョンを増すごとにGPUの要求性能が上がっており、Lumion 2023でのレイトレーシング(RT)の実装も大きな要求アップでした。

GPUに関しては、日進月歩でハードウェアも利用ソフトウェアも進化している中なので、GPUだけ買い替えることができるという点はデスクトップPCやワークステーションの大きなメリットでもあります。

ノートPCやGPUを搭載していないモバイルワークステーションでこのメリットを享受する、ADLINK社のPocket AIのような、eGPU(外付けGPU)というユニークなシステムもあります。

レンダリング時間がすべてではない

レンダリング時間の比較に入る前に、レンダリングスピードが生産性と比例するわけではないことについて考えてみましょう。

Lumionはレンダリング処理のみをするソフトウェアではなく、Lumion上で照明や添景を配置したり、動画のビューを設定したりと多くの操作があります。そのためLumion上での操作性も重要です。

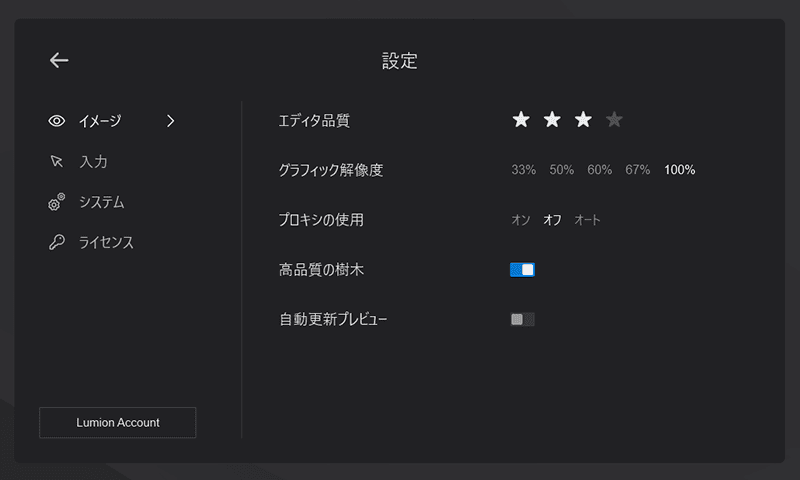

昔はグラフィックの処理が追いつかない時に、Lumionのウィンドウをディスプレイより一回り小さく調整して処理を高速化するというような小技もありましたが、今のバージョンはプレビューの品質設定や複雑なオブジェクトのプロキシ化機能などが充実しています。レンダリング時間だけではなく、レスポンスの良い操作性が生産性に直結するので、これらの設定は重要です。

目安として、Lumionの画面の右上にはプレビュー中のFPSが表示されており、10~15を下回る場合はこれらの設定を使ってグラフィック負荷を落としたほうが賢明でしょう。

ただし、落としすぎるとプレビューとアウトプットのギャップが大きくなり、それもまた手戻りという形で生産性の低下につながるので、15~30を下回らない程度でマシンスペックと作業内容に合わせて調整するのが良いと思います。

フレーム落ちすることなく作業するために、「エディタ品質」「グラフィック解像度」「プロキシの使用」「高品質の樹木」などの編集モードでの切り替えや、カメラ・ムービーモードでF8を押して「スポットライトの影」の表示・非表示を切り替えるなど、少しマイナーなショートカットもあります。

これらをうまく使うと、高性能なGPUがないときでも作業性を損なわない工夫ができるでしょう。レイヤー分けして非表示にすることも有用です。

特にRTは、光源が増えた時にサンプリングやシャドウレイの数が多くなるほか、照明を入れると一気に負荷が大きくなるため、これらの設定の見直しは効果的です。

レンダリング時間の実測結果

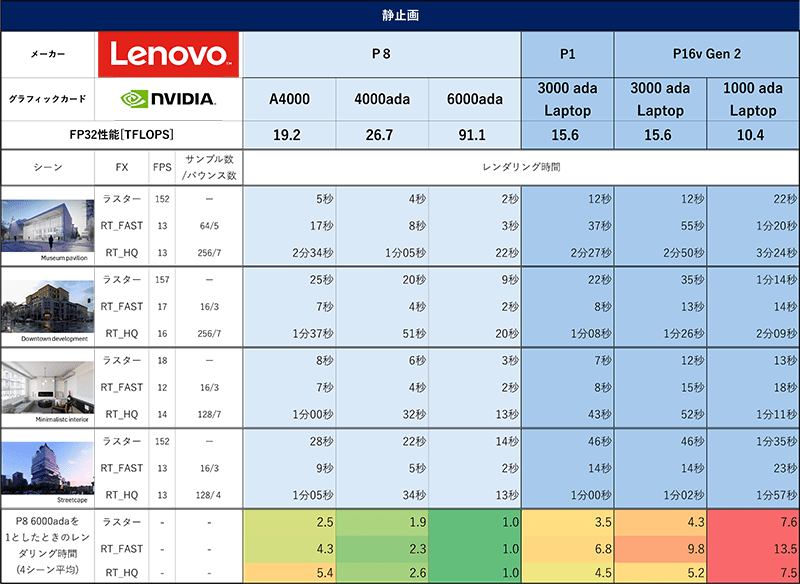

静止画のレンダリング時間の比較結果

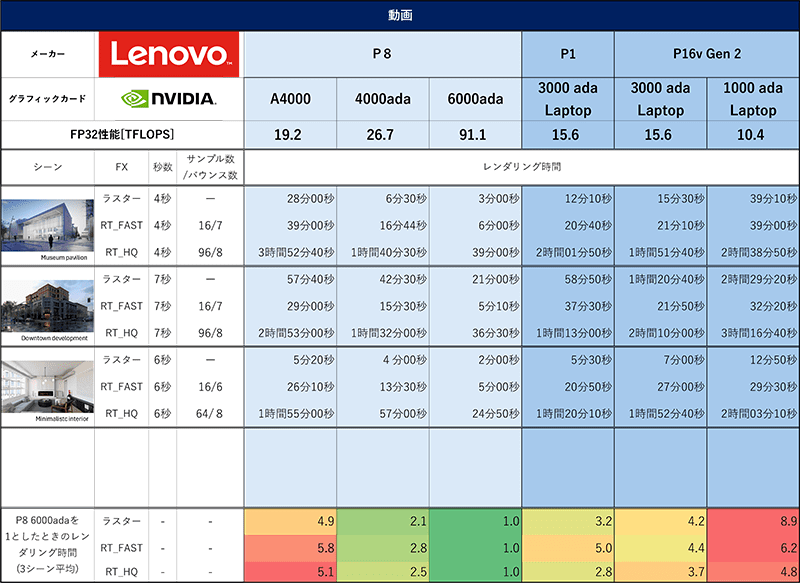

動画のレンダリング時間の比較結果

デスクトップはLenovo ThinkStation P8、モバイルワークステーションはLenovo ThinkPadのP1シリーズ、P16シリーズにそれぞれ違うGPUを搭載し、Lumionの各シーンをレンダリングし比較検討をしました。

それぞれのハードウェアと、レンダリング設定でのレンダリング時間(実測)が表示されています。実際の使用感を再現した実測であるため、測定の誤差や、周囲の温度、バックグラウンドプロセスのリソース消費などの影響を受けてしまっている可能性があることをご了承ください。

その下の表は、ThinkStation P8のNVIDIA RTX 6000 Ada 世代でのレンダリング所要時間を1とした時、他の構成での所要時間がその何倍かかったかを示しており、更に4つのシーンでの平均を取っています。ざっくりと各構成の特性を掴むことができると思います。

また、静止画と動画のレンダリング時間をそれぞれ算出していますが、動画は数十分にわたって負荷がかかりますので、排熱設計の甘いPCだとサーマルスロットリングが作動してGPUの本来の性能を活かしきれない可能性があります。

その場合、せっかくハイエンドなGPUを搭載したモデルを選んでも、冷却力の問題で100%の性能を出せないことになるのでもったいないことです。

今回比較したワークステーションでは、どれも動画で大幅に性能が落ちると言った結果は出ておらず、GPUに負荷を与え続けても性能を出し続けられる設計がなされていると推測することができます。

デスクトップワークステーションのパフォーマンス比較

デスクトップはLenovoのハイパフォーマンス・ワークステーションであるThinkStation P8での比較です。NVIDIAのグラフィックボードを換装しての比較になりますので、モバイルワークステーションの比較結果よりも正確にGPUの差がわかると言えます。

グラフィックボードは世代間比較のため、最新世代と一世代前の製品を準備しました。今回検証に使用したのは、2025年1月現在、最新のGPUアーキテクチャである「Ada Lovelace世代」を搭載したRTX 6000 Ada 世代とRTX 4000 Ada 世代、それから一世代前のAmpereアーキテクチャを搭載したRTX A4000になります。

前世代のRTX A4000と最新世代のRTX 4000 Ada 世代との比較では、最新のAda Lovelace世代と一世代前のAmpereの性能差を見ることができます。同じ4000シリーズの一世代の違いで2倍前後の違いが出ていることに、改めてGPUの進化の速さに驚かされます。

この2つはCUDAコア数などが同じで、数値で比較すると似ている面も多いのですが、GPUコアのアーキテクチャがAmpereからAda Lovelace世代に進化することで、大幅な性能向上が実現しています。

GPUを初めて選ぶ方はコア数などの設計仕様よりもパフォーマンス数値(FP32など)を見るとよいでしょう。後でレンダリング時間とパフォーマンス数値の相関も分析してみます。

また、RTX 6000 Ada 世代が最高性能なのは自明ですが、RTX 6000 Ada 世代とRTX 4000 Ada 世代の市場価格はグラフィックボード単体で数倍の価格差があります。

AI演算などと比較すれば、レンダリング作業は特別な設定なしに、PC間での作業分散が容易なので、RTX 6000 Ada 世代を1基よりも、RTX 4000 Ada 世代搭載PCを2基揃えるという考え方もあると思います。1つのPCにGPUを2枚搭載して性能を向上させる構成(NVIDIA SLIやNVLink)もありますが、Lumionのナレッジベースにソフト側が対応していない旨の記載がありました。

モバイルワークステーションのパフォーマンス比較

モバイルワークステーションはLenovoのフラグシップモデルであるThinkPad P1と、ミッドレンジモデルP16での比較を行いました。

P16の2つのGPUを見ると、RTX 3000 Ada 世代とRTX A1000は世代もグレードも違うこともあり、差は歴然としています。RTX A1000はLumionをメインで使う用途では、少しストレスが多いかもしれません。

一方、ともにRTX 3000 Ada 世代で構成したP1とP16を見比べると、GPUは同一なのでモバイル端末のハードウェアの違いを知ることができます。P1が、GPU以外の設計部分でP16とこれだけの差をつけているのは、さすがモバイルワークステーションのフラグシップという印象です。

この2機種は、折りたたんだときの厚さ比較で、P1は約17mm、P16は約25mmと、P1のほうが薄い筐体となっており、放熱設計がかなり不利なはずで、特に連続的な負荷のかかる動画レンダリングでどういった結果が出るか楽しみだったのですが、静止画のときと変わらない割合でP1の速度が早かったです。スペックシートに現れてこないような多くの工夫で性能を確保しているのだと思います。

マシンの選び方

意匠設計者かパース専門か、静止画か動画か、デスクトップかモバイルかなど、様々な利用の仕方がある中おすすめのスペックを言うのは難しいところですが、私の印象では意匠設計者でLumionをよく使うのであれば、RTX 2000 Ada 世代以上、なるべくRTX 3000 Ada 世代を搭載したマシンをおすすめします。パースや動画専門の方であればRTX 4000 Ada 世代以上も選択肢に上がってくると思います。

先ほど排熱設計について言及しましたが、動画メインでモバイルワークステーションを探している方は、公開されているベンチマークも短時間の負荷であったりグラフィックボードの品番毎であることが多いので、マシン品番の記載されたベンチマークの長時間負荷の項目を比較したり、実機を試用できる機会があると一番良いでしょう。

パフォーマンス値と実測値の比較

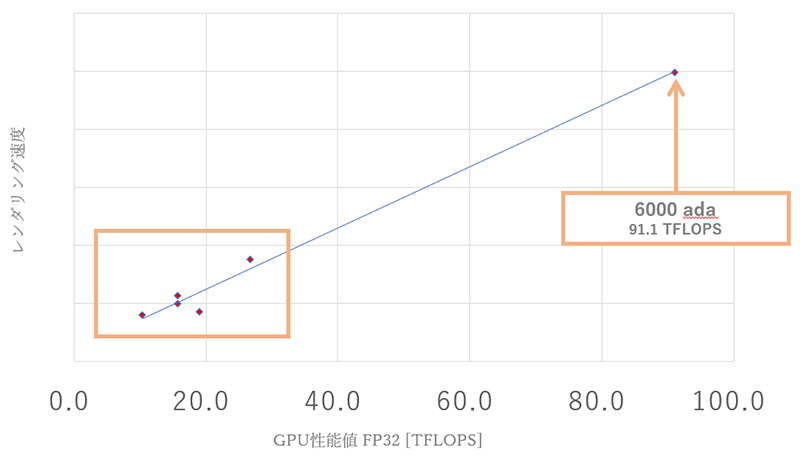

今回せっかくLumionのレンダリング時間を計測したので、グラフィックボードのパフォーマンス指標との相関性を検証してみることにしました。

グラフィックボードを比較し始めると、コアの数などの設計数値に目が行きがちですが、FP32に代表されるパフォーマンス指標は、多くのグラフィックボードで公開されており、メーカー・世代・プロファイルなど横断して比較することが可能です。

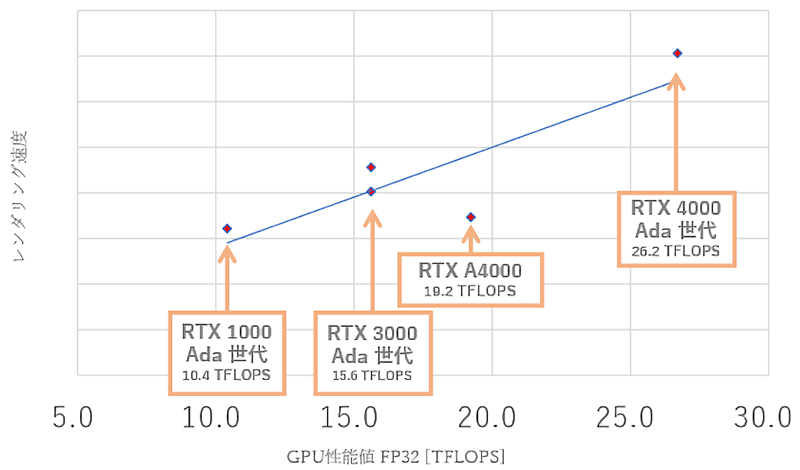

また、実測値であるベンチマークと違い、FP32はメーカーが公表している理論値ですので、比較サイトによって数値が違うということもありません。このFP32とLumionのレンダリング速度を散布図にしたのが下図です。いままでありそうでなかったグラフではないかと思います。

横軸がFP32値で、縦軸がレンダリング速度(動画・RT_Fast)であり、上に行くほどレンダリングが早いということを表しています。想像に難くなかった結果ですが、RTX 6000 Ada 世代が、文字通り群を抜いており、素晴らしい性能です。左下の部分を拡大してみましょう。

RTX 3000 Ada 世代が2つあるのは、搭載マシンが2つあったからです。このグラフからいくつか読み取れることがあります。

1つ目は、先程のレビューでもありましたが、同じシリーズでも一世代違うとレンダリング速度が2倍近く違うことがあることがわかります。右側2つのRTX A4000とRTX 4000 Ada 世代の比較です。

2つ目は、世代が違うと理論値であるFP32の値と、実測値のレンダリング速度の関係が逆転することもあるようです。真ん中2つのRTX 3000 Ada 世代とRTX A4000の比較になります。やはり世代間の進化は大きく、実用的な性能はFP32値では比較できないということになりました。

3つ目は、これが意外と参考になると思うのですが、今回の測定条件では、同世代間であればFP32性能値とレンダリング速度がほぼ比例関係にあったということです。グラフィックボードを比較検討する際に参考になると思いますし、今回の比較にないグラフィックボードについても、FP32の値で大まかにレンダリング時間が推測できるのではないかと思います。

今回散布点が少ないので、かなり荒い比較ですが、Lumionユーザーがグラフィックボードを選ぶときに、どの数値に注目すればよいかの参考になればと思います。

また、今回別のパフォーマンス値であるRTコア処理性能やTensor処理性能でも散布図を作成してみましたが、どれも似た結果になりました。

さいごに

GPU性能が日進月歩で進化していく中、グラフィックボードをどれにするかということは生産性に直結する重要な選択の一つです。このレビューが参考になりましたら幸いです。

文=島田 潤、写真=Jun Shimada

一級建築士。東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 隈研吾研究室修了。フランス国立建築学校パリ・ラヴィレット校、OMA New Yorkを経て、隈研吾研究室にてパラメトリック・デザインに関する設計・研究などを行う。2016年から竹中工務店設計部に意匠設計者として勤務。住宅や都市木造建築の設計を手がける。代表作に、Apple Store 銀座の入る日本最高層の木造ハイブリッド建築HULIC &New GINZA 8など。

※ 本記事は執筆時の情報に基づいており、販売が既に終了している製品や、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社アスクでは、最新のPCパーツや周辺機器など魅力的な製品を数多く取り扱っています。

製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください