製造業や建築業、CG制作の現場では、3Dデータが日々膨大に生成されています。ところが、保存場所が部署ごとに分かれていたり、CAD間で互換性が保てなかったりと、思うように活用できないケースが少なくありません。

こうした課題を解決するために注目されているのが「アセット管理」です。データの検索・共有・変換・表示といったプロセスを効率化し、必要なときに必要な人が3Dデータを活用できる環境を整えられます。

本記事では、3Dデータ活用に潜む課題からアセット管理の具体的な解決法、さらに実践的なツールとして「Unity Asset Manager」と「Unity Industry」の導入方法と料金体系までを詳しく解説していきます。

3Dデータの利活用に課題を感じている方や、効率的な管理方法を模索している方にとって、本記事が導入検討の参考になれば幸いです。

目次

3Dデータを検索・共有・変換・表示するのに重要な「アセット管理」とは?

3Dデータは業種を問わず膨大に蓄積されますが、保存場所や形式が分散すると有効活用が難しくなります。そこで重要となるのが「アセット管理」です。

ここでは、社内にある3Dアセットを過去のデータから検索・再利用する仕組みや、検索・共有・変換・表示といったプロセスを最適化する役割について解説します。

社内に存在する3Dアセットを社内で過去使用したデータから検索、利用するシステム

まず「アセット管理」とは、社内に存在する膨大な3Dアセットを整理し、過去に使用したデータを横断的に検索・再利用できるようにする仕組みを指します。

例えば製造業であれば、設計部門が作成したCADデータを別のプロジェクトで再活用することで、同じ部品を一から設計する手間を省くことができます。

建築やCG制作の現場でも、過去のモデルやテクスチャを探し出し、新しい案件に転用することで作業効率を格段に高めることが可能です。

このように、アセット管理を導入することでデータの所在が不明になったり、同じ素材が重複して制作されたりする無駄を減らせます。つまり、組織全体で共有できる「資産」として、3Dデータを活用する基盤が整えられるのです。

3Dアセットの検索・共有・変換・表示を最適化する役割を持つ

アセット管理のもう一つの大きな役割は、3Dデータの活用プロセスそのものを最適化することです。

3Dデータの活用プロセスを最適化するには、「検索」「共有」「変換」「表示」という4つのアクションに注目する必要があります。

| アクション | 役割 | メリット |

|---|---|---|

| 検索 | メタデータや属性情報をもとに、必要な3Dデータを素早く見つけ出す | 過去資産の再利用が容易になり、作業時間を短縮できる |

| 共有 | 部門や拠点を超えて同じデータを安全に活用できる | 情報格差をなくし、関係者全員が同じ情報を参照できる |

| 変換 | 異なるCADや3Dツール間でフォーマットを統一する | ソフトウェアごとの互換性問題を解消し、異なる工程や外部パートナーとのやり取りがスムーズになる |

| 表示 | ブラウザや専用ビューアで軽量化モデルをプレビューできる | 大容量ファイルを都度ダウンロードせずに中身を確認でき、レビューや意思決定が迅速になる |

このように、アセット管理は単なるデータの整理ではなく、業務全体の効率や品質に直結する基盤として機能します。結果として、開発や制作にかかる時間とコストを削減し、組織全体で3D資産を戦略的に活用できるようになるのです。

3Dデータを活用する際の主な課題

3Dデータを活用するのにアセット管理は必須といえますが、日本企業全体での導入はまだ十分に進んでいるとはいえません。

ここでは、3Dデータを活用する際によく発生する課題について分かりやすく解説していきます。

CAD間での変換の際にデータが正しく表示されない

1つ目の課題は、CAD間での変換時にデータが正しく表示されないことです。

製造業や設計現場では、AutoCAD、SolidWorks、CATIA、NX、Creoなど複数のCADソフトが使われています。しかし、それぞれ独自のフォーマットを採用しているため、ほかのシステムに変換すると形状が崩れたり、部品が欠落したりするトラブルが頻発するのです。

例えば、中間フォーマットとして広く使われるSTEPやIGESでは、変換時にソリッドモデルがサーフェス化する場合が多く、再度修正が必要になることも少なくありません。

ほかにも、変換時に文字情報や属性データが失われるケースもあり、DXF変換では日本語の文字が文字化けして表示されない事例も確認されています。

こうした問題を解決するには、互換性や変換精度を高めるだけでなく、データを一元的に管理できるアセット管理の導入が不可欠なのです。

部署ごとにシステムが分断されているので検索や共有がしにくい

2つ目の課題は、部署ごとにシステムが分断されているために検索や共有がしにくいことです。

設計部門はCADデータ、製造部門はBOMや工程表、営業部門は製品カタログや3Dビジュアライゼーションといったように、扱うデータが部署ごとに異なり、サーバーやシステムもバラバラになりがちです。

このような「データのサイロ化」が進むと、最新データがどこにあるのか分からず、古いファイルを使ってしまうリスクが高まります。

実際に、部門間で異なるバージョンのデータが流通し、手戻りや重複作業が発生するケースは珍しくありません。これを解決するには、部門を横断して一元的にデータを管理できる仕組みが必要です。

3Dアセットのデータ容量が大きいので共有や表示が遅くなる

3つ目の課題は、3Dアセットのデータ容量が非常に大きいため、共有や表示が遅くなることです。

CADやBIMデータは膨大なパラメトリック情報を含み、CGモデルも高精細なメッシュやテクスチャを扱うため、ファイルサイズが数百MBから数GBに達することも珍しくありません。

その結果、ネットワーク経由でのやり取りが重くなり、チーム間のスムーズなコラボレーションを妨げます。

例えば、Navisworksでは大容量の3Dモデルを読み込むと操作反応が極端に遅くなるケースが報告されています。

この課題を解決するには、ポリゴン削減やテクスチャ圧縮といった手法のほか、glTFやUSDZなどの軽量フォーマットを利用して3Dモデルを軽量化しなければなりません。

3Dデータの検索・共有・変換・表示を効率化するアセット管理の活用法

ここまで解説してきたように、3Dデータの活用には多くの課題がつきまといます。

そこでここからは、アセット管理の中心的な仕組みであるPLMを活用し、検索・共有・変換・表示を効率化する方法を見ていきましょう。

PLMで異なるCAD間のデータを高精度に変換する

1つ目の活用法は、PLMを利用して異なるCAD間のデータを高精度に変換することです。

PLM(Product Lifecycle Management)とは、製品の設計から製造、保守に至るまでの情報を一元管理できるシステムを指します。

先述したように、異なるCADソフト間では、それぞれが独自のフォーマットを持つため、通常の変換では形状や属性情報が失われることが少なくありません。

しかし、PLMを導入することで中立フォーマットであるJTなどを活用し、精度を保ったまま変換できるようになるのです。

例えば、TeamcenterのようなPLM環境では、ジオメトリや寸法情報、PMI(製造情報)を保持したまま可視化や軽量化を実現できます。このように、PLMを利用すれば従来の変換精度の限界を超え、異なるCAD間でも正確にデータを活用できる体制を構築できるのです。

PLMで必要な3Dデータを属性情報から迅速に検索・共有する

2つ目の活用法は、PLMを利用して必要な3Dデータを属性情報から迅速に検索・共有することです。

PLMは膨大な設計資産を単に保存するだけでなく、部品番号や材質、作成者、更新日などの属性情報をもとに効率的に検索できる仕組みを備えています。

例えば、すべての製品データをシングルソースに集約し、部門や拠点を超えて同じ情報を参照できる環境を簡単に構築できます。これにより、設計や製造の現場だけでなく、営業やサービス部門でも必要な3Dデータをすぐに活用できるようになるのです。

また、属性を手がかりにした検索は、不要な重複作業や古いデータの誤用を防ぐ効果もあります。実際の現場では「材料が同じ部品を探す」「最新バージョンのモデルを素早く共有する」といった利用シーンが多いので、こうした運用を支えるのがPLMの強みです。

このように、PLMを導入すれば必要なデータに即座にアクセスし、組織全体で共有できる仕組みを整えられます。

PLMで大容量モデルを軽量化しビューアで表示する

3つ目の活用法は、PLMを利用して大容量モデルを軽量化し、ビューアで表示することです。

先述したように、3Dデータは容量が数百MBから数GBに及ぶことも多く、そのままでは共有や表示に時間がかかり、業務効率を下げる要因になります。

PLMでは、このような大容量データを中立的かつ軽量なフォーマットに変換し、必要な人がすぐに閲覧できる仕組みを提供しています。

例えば、Siemensが採用するJT形式はISO標準の軽量フォーマットとして広く使われており、可視化や共有に適した形でデータを利用可能です。

ほかにも、AutodeskのForge Viewerのように、クラウド上で大規模モデルを変換・軽量化し、Webブラウザで即座に表示できる技術も注目されています。このように、PLMを活用すれば大容量の3Dモデルを誰もが扱いやすい形に変換でき、組織全体での利用価値を最大限に高められるのです。

3DデータはUnity Asset Managerでまとめて管理!

3Dデータのアセット管理は非常に手間がかかるので、現在では多くのメーカーから専用のソリューションがリリースされています。そのため、「どのサービスを選べばいいか分からない...」とお困りの方も多いかもしれません。

そんな方はぜひ「Unity Asset Manager」を検討してみてください!ここからは、Unity Asset Managerの概要や特徴、導入の流れについて分かりやすく解説していきます。

Unity Asset Managerとは?

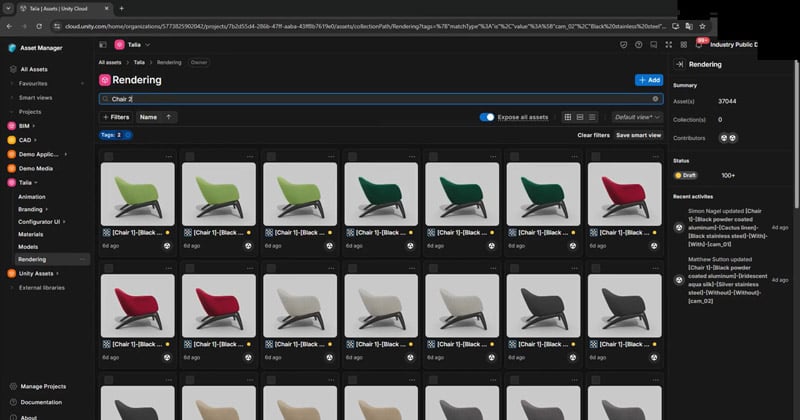

Unity Asset Managerとは、Unity社が提供するクラウドベースのデジタルアセット管理ソリューションです。

簡単にいえば、3Dモデルやテクスチャ、マテリアル、アニメーションなどの幅広いアセットをクラウド上(パブリックおよびプライベート)に集約し、検索・管理・変換・共有を効率化できる便利なソフトウェア(SaaS)になります。

70種類以上のファイル形式に対応しており、CADやDCCツールから取り込んだデータも一元管理できるのが特徴です。さらに、バージョン管理や権限設定といった機能を備えているため、チームや組織全体で安全にアセットを利用できます。

WebベースのダッシュボードやAPIを介してアクセスできるため、現場のワークフローに柔軟に組み込める点も大きなメリットです。

組織全体でリアルタイム3Dアセットを検索・管理・変換・共有できる

Unity Asset Managerを利用すると、3Dアセットを個人やチーム単位で管理するのではなく、組織全体で一元的に扱えるようになります。

例えば、製造業であれば適切なアクセス管理のもと、設計部門が作成したCADデータを営業部門がすぐに取り出して活用できるようになり、建築業界では施工現場から設計データを即座に確認できるといった使い方が可能です。

これにより、部門ごとにデータが閉じてしまう「サイロ化」を防ぎ、業務の連携をスムーズにします。

また、検索・変換・共有といった一連の操作をリアルタイムに行えるため、最新データを常に全員が参照できる体制も構築可能です。先述したように、権限管理やアクセス制御の仕組みも備わっているため、大規模組織でも安心して全社的に利用できるのが強みです。

3DCADなどさまざまなシステムと簡単に連携できる

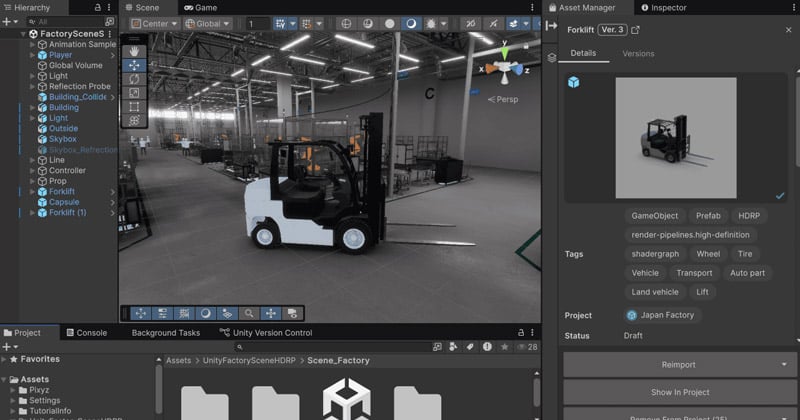

Unity Asset Managerの大きな強みの一つが、3DCADをはじめとする多様なシステムとの連携が容易な点です。

Asset Transformer Toolkitといったツールを通じて、CATIAやSolidWorks、Siemens NX、Autodesk RevitなどのCADデータを効率的にUnity環境へ取り込めます。

これにより、従来は互換性の問題で扱いづらかったCADデータもスムーズに変換し、リアルタイム3Dアセットとして利用できるようになります。

CADやBIMデータをUnity Industryに取り込む具体的な手順も映像付きで公開されているので、既存の設計・製造ワークフローに組み込むのも比較的簡単です。

このようにUnity Asset Managerは、CADやBIMといった産業系システムと密接に連携し、3Dデータを活用する幅を大きく広げる役割を果たします。

「Unity Industry」をライセンス契約・導入することで使える

Unity Asset Managerは、単独のサービスとしてではなく「Unity Industry」のライセンスに含まれる形で提供されています。

Unity Industryとは、法人向けに用意されたサブスクリプション契約で、Unity Enterpriseに加え、Asset ManagerやAsset Transformer Toolkitといった産業利用に必要なツール群も利用可能です。

導入の流れとしては、まずUnity Industryのライセンスを契約し、その後必要なツールをインストールあるいはアクティベーションして環境を構築します。ユーザー登録やアクセス権限を設定すれば、すぐにアセットのアップロードや共有を始められるはずです。

詳しい導入方法については、以降のセクションで見ていきましょう。

Unity Industry(Unity Asset Manager)の導入方法と料金体系

Unity Industry(Unity Asset Manager)は、以下の3つの手順を踏めば導入できます。

- 【STEP1】Unity Industryのライセンスを契約する

- 【STEP2】必要なツールをインストール・環境を整備する

- 【STEP3】ユーザー登録とアセット運用を開始する

以下では、それぞれの手順を具体的に解説し、最後に料金プランと導入時の注意点についてご紹介します。

【STEP1】Unity Industryのライセンスを契約する

最初に、Unity Industryを利用するためのライセンス契約が必要です。

なお、契約は個人ではなく企業単位で行うことが前提となっており、契約ユーザー数に応じてシート(Seat)が割り当てられます。契約後はUnity Dashboardを通じてライセンスを追加し、ユーザーごとに割り当てることで利用が可能になります。

料金やサポート範囲はUnity ProやEnterpriseと異なりますので、注意が必要です。

【STEP2】必要なツールをインストール・環境を整備する

契約後は、Unityを利用するための環境を整備します。ここで中心となるのがUnity Hubです。

Unity Hubとは、Unity Editorや追加モジュールを一元的に管理するための公式アプリケーションで、複数バージョンのEditorを切り替えたり、ライセンスの管理を行ったりするために必須となります。

Unity Hubのインストール手順

- Unity公式サイトのインストールガイドページにアクセス

- 使用しているOS(WindowsまたはMac)に対応したインストーラをダウンロード

- ダウンロードしたインストーラを実行し、画面の指示に従ってインストールを完了

- インストール後にUnity Hubを起動し、Unity IDでサインインまたは新規アカウント作成

続いて、Unity Hub上からUnity Editorをインストールします。必要に応じてビルドサポートや言語パックなどのモジュールを追加し、さらにAsset Transformer Toolkitといった補助ツールを有効化すれば、3DCADやBIMデータの取り込みや変換もスムーズに行えます。

これで、Unity Asset Managerを活用する準備はほぼ完了です。

【STEP3】ユーザー登録とアセット運用を開始する

最後のステップは「人とデータの準備」です。

まず、Unity Dashboardにアクセスして自社組織のメンバーを登録しましょう。ここで契約したシートを割り当て、誰がどの権限で利用できるかを設定します。

準備が整ったら、Unity Asset Managerにアクセスして実際にアセットの運用を開始します。例えば、CADやDCCツールから取り込んだ3Dモデルをアップロードし、タグやメタデータをつけて整理すれば、組織全体で効率的に検索・共有できるようになります。

ほかにも、変換機能を利用すればglTFやUSDZなど軽量フォーマットに出力でき、Webブラウザやモバイルでもスムーズに閲覧可能です。

Unity Industryの料金プランと注意点

Unity Industryは代理店経由では年額払いのみ提供可能です。詳細は以下の表のとおりです(※2025年9月25日時点)。

| 請求方法 | 料金(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 年払い | 816,750円/年 | 1シートあたりの料金。月換算で約68,063円。 |

注意点としては、契約単位が法人前提であること、Seat(シート)ごとに料金が発生すること、さらに利用には年間契約が必須となる点が挙げられます。これとは別にフローティングライセンスも利用可能です。また、為替状況に応じて料金が変更される可能性があるため、契約時点で最新の価格を確認してください。

加えて、セキュリティ要件が厳しい企業向けに仮想プライベートクラウド(VPC)の利用も可能ですが、こちらは別途費用が発生する点にも留意してください。

このように、Unity Industryは3Dデータを本格的に扱う組織に向けたプランであり、料金体系や為替による価格変動リスクを正しく理解した上で導入を検討することが大切です。

3Dデータの活用・導入はアスクにおまかせください!

本記事では、3Dデータを活用する際に直面しやすい課題と、それを解決するためのアセット管理の重要性について解説してきました。3Dデータの導入や運用を検討する際には、製品選定だけでなく、実際に現場で使える環境を構築することが欠かせません。

しかし、Unity Industryのような高度なサービスを導入するには専門人材がどうしても必要であり、社内にそういった人材がいない企業も多いでしょう。

そんなときはぜひアスクにご相談ください!

アスクはUnity社の国内正規代理店として、Unity社と共同で同社製品の提案から導入までをワンストップでサポートできます。

お問い合わせはこちらのリンクからすぐにできますので、お困りの際はぜひ一度ご相談ください!

監修者:麻生哲

明治大学理工学部物理学科を卒業後、ITベンチャーにて多数のプロジェクトを成功に導く。子会社を立ち上げる際には責任者として一から会社を作り上げ、1年で年商1億円規模の会社へと成長させることに成功。現在は経験を活かし、フリーランスとしてコンテンツ制作・WEBデザイン・システム構築などをAIやRPAツールを活用して活動中。

※ 本記事は執筆時の情報に基づいており、販売が既に終了している製品や、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社アスクでは、最新のPCパーツや周辺機器など魅力的な製品を数多く取り扱っています。

製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください