近年、ランサムウェアによる被害は企業規模を問わず増加しており、バックアップデータそのものが攻撃対象となるケースも少なくありません。

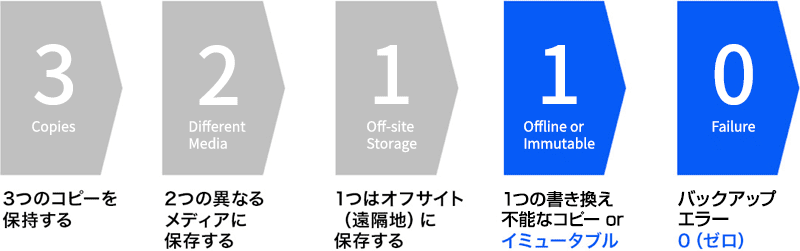

こうした状況の中で注目されているのが、米国政府機関CISAなども推奨する「3-2-1-1-0バックアップルール」です。

この手法は、従来の3-2-1ルールをさらに強化し、「1つはオフライン」「0エラーの検証済みデータ」を追加した最新のバックアップ戦略です。

記事では、3-2-1-1-0バックアップルールの仕組みやメリット・注意点を分かりやすく解説するとともに、環境を構築する際におすすめのソリューションについても紹介します。

中小企業でも導入しやすく、ランサムウェア対策を本格的に進めたい方はぜひ参考にしてください。

目次

3-2-1-1-0バックアップルールとは?

サイバー攻撃やシステム障害によって、バックアップそのものが破損・暗号化される被害が増えています。

特にランサムウェアは、従来のバックアップ運用を標的にするケースも多く、単にデータを複製しておくだけでは十分な対策とはいえなくなりました。こうした背景から注目されているのが、従来の「3-2-1ルール」を拡張した「3-2-1-1-0バックアップルール」です。

ここでは、従来の3-2-1ルールとの違いや、ランサムウェア対策・BCP強化の観点でなぜ「1-1-0」の考え方が重要なのかを、順を追って解説していきます。

従来の3-2-1ルールを進化させた最新のバックアップ指針

| ルール名 | 3-2-1ルール | 3-2-1-1-0バックアップルール |

|---|---|---|

| 基本構成 | 3つのコピーを2種類のメディアに保存し、1つをオフサイトに保管 | 3-2-1構成に加え、1つの不変(イミュータブル)またはオフラインコピーを追加し、定期的な検証でエラーゼロを維持 |

| 目的 | データ消失や障害への備え | ランサムウェア対策と復元信頼性の向上 |

| 特徴 | バックアップを取得して保管することが中心 | 不変データと検証を組み込み、「復元できる状態」を維持することを重視 |

| 想定リスク | 機器故障・誤削除 | サイバー攻撃・データ改ざん・破損 |

バックアップの基本として長く推奨されてきたのが「3-2-1ルール」です。

これは「データを3つのコピーで保持し、2種類の異なるメディアに保存し、そのうち1つをオフサイト(別拠点)に保管する」という考え方で、長年にわたり多くの企業で採用されてきました。

しかし、クラウド環境の普及やサイバー攻撃の高度化によって、このルールだけでは守りきれないケースが増えています。こうした課題を補うために登場したのが「3-2-1-1-0バックアップルール」です。

これは、従来の3-2-1ルールに「もう1つの不変(イミュータブル)またはオフラインコピーを追加する"1"」、そして「定期的な検証でエラーを"0"に保つ」というプロセスを組み込んだものです。

つまり、「保存して終わり」ではなく、「確実に復元できる状態を維持する」ことまでを含めたバックアップ戦略へと進化したものが「3-2-1-1-0バックアップルール」ということになります。

定期的な検証で復元可能性を確保することが特徴

3-2-1-1-0バックアップルールの最大の特徴は、バックアップの「整合性」と「復元可能性」を定期的に検証し、常に"エラーゼロ"の状態を維持する点にあります。

バックアップデータは、想定外のエラーや破損、フォーマットの不一致によって、いざというときに復元できないケースが頻発します。例えば、システム更新後に古いバックアップが読み込めなくなったり、クラウドストレージとの同期エラーが生じたりといった問題です。

こうした事態を防ぐために、3-2-1-1-0バックアップルールでは定期的なリストアテストや整合性チェックを実施し、復元が確実に行えることを確認します。

また、この検証プロセスは単なる保守作業ではなく、BCP(事業継続計画)の実効性を高める重要な要素でもあります。「取って終わり」ではなく、「復元できることを確かめて終わり」。これが3-2-1-1-0バックアップルールが示す新しいバックアップ運用の考え方です。

イミュータブルやエアギャップでランサムウェア攻撃に備える仕組み

3-2-1-1-0バックアップルールにおけるもう一つの重要なポイントが、「イミュータブル」と「エアギャップ」という仕組みです。

イミュータブル(Immutable)とは「変更できない」という意味で、一度バックアップを作成すると、一定期間は削除や上書きができないようロックされるため、攻撃者が侵入してもデータを改ざんできません。

クラウドストレージでは、Amazon S3の「Object Lock」など、WORM(Write Once Read Many)方式でデータの不変性を担保する仕組みが代表的です。

一方、エアギャップ(Air Gap)は、ネットワークから物理的・論理的に切り離した状態でデータを保管する方法を指します。

例えば、外付けディスクやテープメディアにバックアップを取り、普段はネットワークから切断しておくことで、ランサムウェアの感染経路を断つことができます。

このように、イミュータブルとエアギャップは、「侵入を前提とした防御」の考え方に基づく仕組みです。

ランサムウェア対策における3-2-1-1-0バックアップルールのメリット3つ

2025年9月、日本の大手ビールメーカーがランサムウェアによるサイバー攻撃を受けたニュースが大きく報じられました。

生産ラインが一時停止に追い込まれたこの事件は、多くの企業にとって「バックアップの重要性」を再認識させるきっかけとなりました。

こうした中で、「3-2-1-1-0バックアップルール」を利用したランサムウェア対策は今後ますます重視されていくことが予想されます。

では、ランサムウェア対策における「3-2-1-1-0バックアップルール」のメリットはどこにあるのでしょうか?ここからは、このルールが注目される3つの理由を、実務的な観点から詳しく解説していきます。

関連記事:ランサムウェア対策に必要なバックアップとは?特徴・被害事例・おすすめサーバーをわかりやすく解説!

①バックアップデータをサイバー攻撃から守れる

「3-2-1-1-0バックアップルール」の1つ目のメリットは、バックアップデータそのものをサイバー攻撃から保護できることです。

ランサムウェアの多くは、企業ネットワーク内のストレージやクラウド領域に侵入し、バックアップデータまで暗号化して使用不能にします。そのため、データを複製するだけの運用では"最後の砦"が機能しない危険性があります。

この問題を防ぐ有効な方法が、先述した「イミュータブル(不変)バックアップ」と「エアギャップ(Air Gap)」と呼ばれる手法です。

| 機能名 | イミュータブル(不変)バックアップ | エアギャップ(Air Gap) |

|---|---|---|

| 仕組み | データを削除・上書きできない状態で保管する | ネットワークから切り離してオフラインで保管する |

| 目的 | 改ざん・削除の防止 | ランサムウェア侵入の遮断 |

| 主な手段 | WORM設定、オブジェクトロックなど | テープ保管、外付けストレージの切断など |

| 特徴 | 自動運用しやすく、クラウドでも導入可能 | 攻撃経路を完全に断てるが管理に手間がかかる |

イミュータブルとエアギャップは、それぞれ単体でも効果がありますが、組み合わせることで防御力が飛躍的に高まるのが特徴です。

攻撃の被害を最小限に抑え、安全なバックアップコピーを確保する上で、3-2-1-1-0バックアップルールの中核を成す仕組みといえます。

②仮に被害を受けたとしても検証済みのバックアップで迅速に復元できる

「3-2-1-1-0バックアップルール」の2つ目のメリットは、検証済みのバックアップを使って、システムを迅速に復元できることです。

多くの企業では「バックアップは取ってあるが、いざ復元しようとしたらデータが壊れていた」という事例が少なくありません。そのため、バックアップは保存して終わりではなく、"復元可能であることを確認して初めて意味を持つ"と考える必要があります。

しかし「3-2-1-1-0バックアップルール」の考え方では、定期的な検証(リストアテスト)によってエラーをゼロに保つことを重視しています。

この検証を行うことで、バックアップデータの破損や設定ミスを早期に発見でき、いざというときも短時間で業務を再開できるのです。

③CISAやNISTなどの公的ガイドラインも推奨する有効な対策

「3-2-1-1-0バックアップルール」の3つ目のメリットは、公的機関が推奨する国際的な標準対策であるという点です。

米国のCISA(サイバーセキュリティ・インフラストラクチャ庁)は、ランサムウェア対策として「3-2-1ルール」やその発展形である「3-2-1-1-0バックアップルール」を明示的に推奨しています。

また、NIST(米国国立標準技術研究所)が策定する「サイバーセキュリティフレームワーク(CSF)」でも、復旧(Recover)プロセスの一環としてバックアップの多層管理を重視しています。

こうした国際・国内の公的基準に沿った対策を導入しておくことで、社内でのリスク説明や経営層への提案時にも説得力が高まり、「形式だけのセキュリティ対策」から「実効性のある運用」へと進化させることができます。

3-2-1-1-0バックアップルールのデメリットと注意点3つ

ここまで、3-2-1-1-0バックアップルールのメリットに焦点を当てて解説してきました。しかし、3-2-1-1-0バックアップルールには以下のような3つのデメリットも存在します。

- 追加の機材や管理コストが増大しやすい

- 運用や管理体制が複雑化する懸念がある

- 初期導入時の負担や既存環境との整合性が課題となる

ここからは、上記のデメリットについて順に解説していきます。

①追加の機材や管理コストが増大しやすい

3-2-1-1-0バックアップルールの1つ目のデメリットは、運用に必要な機材やコストが増えやすい点です。

このルールでは最低でも3つのコピーを作成し、2種類の異なるメディアに保存し、1つをオフサイト、さらに1つをオフライン環境に保管する必要があります。

そのため、外付けHDD、NAS、クラウドストレージなどを複数導入するケースが多く、初期費用や月額のクラウド利用料が膨らみやすいのが現実です。

特に中小企業では、バックアップ用に専用ストレージを追加するだけでなく、容量拡張や冗長構成の維持費も無視できません。

したがって、3-2-1-1-0バックアップルールを導入する際は、すべてのデータを対象にするのではなく、優先度の高いシステムやデータから着手する段階的設計が有効です。

②運用や管理体制が複雑化する懸念がある

3-2-1-1-0バックアップルールの2つ目のデメリットは、運用や管理体制が複雑になりやすい点です。

このルールでは、複数のバックアップ媒体(クラウド・NAS・外付けHDDなど)を併用し、それぞれのコピーが最新かつ正常であることを維持する必要があります。

媒体ごとにバックアップ方式や保存先、暗号化の仕様が異なるため、バックアップスケジュールの管理や復元テストの実施が煩雑化しやすいのです。

さらに、オフサイトやオフライン環境を含む構成では、バックアップ担当者の作業範囲や責任分担の明確化が不可欠です。管理ルールが属人化すると、担当者の異動や退職時に運用ノウハウが途絶え、いざというときにデータを復元できないリスクも考えられます。

このため、定期的なリストア(復元)テストやエラーチェックを自動化・定例化する仕組みづくりが重要です。

③初期導入時の負担や既存環境との整合性が課題となる

3-2-1-1-0バックアップルールの3つ目のデメリットは、初期導入の負担が大きく、既存システムとの整合性を取るのが難しい点です。

すでにバックアップをクラウド一本で運用している企業や、オンプレミス環境を中心に構築している企業では、3-2-1-1-0バックアップルールを導入する際に構成変更やネットワーク設定の見直しが必要になります。

また、バックアップ対象が複数拠点に分散している場合、オフサイト・オフラインの保存手段を整備するだけでも大きな手間とコストを要します。導入時は技術的な課題だけでなく、社内の理解・予算確保・運用体制づくりといった組織的な側面も考慮しなければなりません。

したがって、全社一括での導入を目指すよりも、既存環境を生かしながら徐々に3-2-1-1-0に近づける運用方針が現場に無理のない進め方といえるでしょう。

3-2-1-1-0バックアップルールの導入にはSynology製品がおすすめ!

3-2-1-1-0バックアップルールを既存のシステムに導入してランサムウェア対策を施すには、信頼性と運用効率を両立できる仕組みが欠かせません。

その点で、バックアップの自動化や一元管理に優れたSynology(シノロジー)社のActiveProtectアプライアンスは、中小企業でも現実的に導入しやすいので非常におすすめです。

ここからは、Synology社のActiveProtectアプライアンスがなぜ3-2-1-1-0バックアップルールの導入に適しているのかを分かりやすく紹介していきます。

Synology(シノロジー)社とは?

Synology(シノロジー)社とは、1,300万台以上のサーバー導入実績を誇る台湾のリーディングカンパニーです。

同社は、ネットワーク接続ストレージ(NAS)の分野で世界的なシェアを持ち、中小企業から大企業まで幅広い層に信頼されるデータ管理ソリューションを提供しています。

さらに、クラウド連携サービス「Synology C2」や、データ保護を目的とした「Active Backup for Business」などを通じて、オンプレミスとクラウドのハイブリッド運用を実現しています。

こうした柔軟な拡張性と信頼性により、Synologyは「高額なエンタープライズ製品は導入しづらいが、確実なバックアップ環境を整えたい」という企業にとって、最適な選択肢の一つといえるでしょう。

ActiveProtectアプライアンスでバックアップ・復元・管理を一元化できる

Synologyの「ActiveProtectアプライアンス」は、バックアップ・復元・監視をすべて一つのコンソールで管理できる統合プラットフォームです。RAID構成やキャッシュ設定が出荷時に最適化されており、導入後すぐに運用を開始できます。

直感的な専用OS「ActiveProtect Manager」から、バックアップ対象やスケジュールを数クリックで設定できるため、IT専任者が少ない企業でも管理が容易です。

また、仮想環境、物理サーバー、クラウドサービス(Microsoft 365、Google Workspaceなど)をまとめて保護でき、すべてのジョブを単一画面で一元管理可能です。

さらに、改ざん防止の「イミュータブルバックアップ」や自動オフライン化する「エアギャップ機能」に対応し、ランサムウェア攻撃にも強い仕組みも備えています。

従来構成と比較してバックアップ処理は最大8倍、コピー処理は最大40倍高速化しており、3-2-1-1-0ルールを現実的に運用できる統合ソリューションといえます。

買い切り型なのでランニングコストが低い

ActiveProtect アプライアンスは、ハードウェア・ソフトウェア・ストレージが一体化した買い切り型のバックアップ専用機です。

クラウドサービスのような月額課金は発生せず、導入時の初期費用のみで長期運用できます。

もちろんSynologyの従来製品同様、専用OS「ActiveProtect Manager」やバックアップ検証機能、エアギャップ設定などの主要機能はすべて標準搭載しています。

追加ライセンスやサブスクリプションを購入する必要がないため、運用コストを大幅に抑えることが可能です。また、バックアップジョブの自動化やエラーチェック機能により、人的コストの削減にも寄与します。

このように、初期投資のみで長期的なバックアップ環境を維持できる点は、中小企業にとって大きな魅力といえるでしょう。

Synology ActiveProtectアプライアンスの特徴5つ

ActiveProtectアプライアンスの強みは「直感的な操作性」「オールインワン設計」「多様な環境への対応」「高い防御性」の4点に集約されます。

ここでは、3-2-1-1-0ルールの実現を支える5つの具体的な特徴を詳しく見ていきましょう。

①ActiveProtect Manager(APM)で直感的に操作できる管理画面

ActiveProtectアプライアンスの1つ目の特徴は、直感的に操作できる専用管理画面「ActiveProtect Manager(APM)」を搭載していることです。

バックアップ対象の登録やスケジュールの設定、ポリシーの管理などを数クリックで行えるため、特別な知識がなくてもすぐに運用を始められます。

管理画面では、バックアップの進捗状況や容量の使用率、エラーの有無をリアルタイムで確認できるほか、必要な情報がひと目で把握できる設計になっています。

さらに、バックアップデータの検証や整合性チェックを自動で実行することで、データ破損や設定ミスを未然に防ぐことが可能です。この自動化機能により、3-2-1-1-0バックアップルールで重視される「ゼロエラー」の状態を常に維持できるのも大きな強みです。

②ハードとソフトを統合したオールインワン設計で追加導入が不要

ActiveProtectアプライアンスの2つ目の特徴は、ハードウェアとソフトウェアが完全に統合されたオールインワン設計であることです。

本体にはバックアップ管理用OS「ActiveProtect Manager(APM)」があらかじめインストールされており、RAID構成やSSDキャッシュなども出荷時に最適化されています。

そのため、専門的なセットアップや追加機器の導入を行うことなく、電源を入れてネットワークに接続するだけで即日運用を始められます。

ソフトウェアの追加ライセンスや別途サーバーを用意する必要がないため、初期構築の手間やコストを大幅に削減できる点が大きなメリットです。

こうした一体型アーキテクチャは、3-2-1-1-0バックアップルールを実践したい中小企業にとって、「最小限の工数で最大限の信頼性を確保できる仕組み」といえるでしょう。

③仮想環境からクラウドまで幅広いデータを一括保護できる

ActiveProtectアプライアンスの3つ目の特徴は、仮想環境からクラウドサービスまで、あらゆるデータを一括で保護できることです。

VMwareやHyper-Vなどの仮想マシンに加え、物理サーバーやNAS、PC、さらにMicrosoft 365やGoogle WorkspaceといったSaaSアプリケーションまで、一台でまとめてバックアップできます。

また、エージェントを各端末に導入する必要がない「エージェントレス構成」に対応しているため、導入や運用の手間を最小限に抑えられます。これら多様なデータソースを「ActiveProtect Manager」上で一元的に管理できるのも大きな利点です。

④エアギャップ機能でバックアップを攻撃経路から論理的・物理的に隔離できる

ActiveProtectアプライアンスの4つ目の特徴は、バックアップデータを攻撃経路から隔離できる「エアギャップ機能」を備えていることです。

この機能により、スケジュールに合わせて自動的にネットワーク接続を切断したり、装置の電源をオフにしたりすることで、バックアップ環境を論理的または物理的にオフライン化できます。

つまり、3-2-1-1-0バックアップルールで求められる「1つはオフラインに保管」という要件をシンプルかつ確実に満たせるのです。限られた人員でも強固なバックアップ体制を維持したい中小企業にとって非常に有効な仕組みといえるでしょう。

⑤イミュータブルバックアップにより改ざんや削除からデータを守れる

ActiveProtectアプライアンスの5つ目の特徴は、イミュータブル(改ざん不可)バックアップ機能を標準で搭載していることです。この機能では、バックアップデータに「保持期間」を設定し、その期間中は変更や削除を一切行えないよう制御できます。

そのため、万が一ランサムウェアに感染しても、バックアップデータが暗号化や消去の被害を受けることはありません。

さらに、保持期間を過ぎた後は自動的にローテーションされるため、管理者が手動で削除する必要もなく、安全性と運用効率の両立を実現しています。

これにより、3-2-1-1-0バックアップルールにおける「0(ゼロエラー)」の要件も満たし、常に復旧可能な状態を維持する堅牢なデータ保護環境を構築できます。

3-2-1-1-0バックアップルールを実現するのにおすすめのサーバー

3-2-1-1-0バックアップルールを効果的に運用するには、安定した性能と運用効率を両立できるサーバーの選定が欠かせません。SynologyのActiveProtectアプライアンスシリーズは、その要件を満たす設計と機能を兼ね備えています。

ここでは、中小企業でも導入しやすい代表モデルとして、DP400とDP340の2機種を紹介します。

DP7400|大容量データのバックアップを効率的に処理できるハイエンドモデル

DP7400の特徴

- 大容量データのバックアップを高速処理できるハイエンド仕様

- 複数のバックアップジョブを同時実行できる高いパフォーマンス

- オンサイト・オフサイトを組み合わせた3-2-1-1-0構成を容易に構築

DP7400は、SynologyのActiveProtectアプライアンスシリーズの中でも高性能なハイエンドモデルです。複数TB~数十TB規模のデータを扱う企業環境を想定しており、バックアップ処理や重複排除、データ複製を効率的に実行できます。

また、RAID構成やSSDキャッシュが出荷時に最適化されているため、導入後すぐに安定した動作を実現できます。さらに、イミュータブルバックアップやエアギャップ機能にも対応しており、ランサムウェア対策としても高い防御力を発揮可能です。

大規模データを扱う部門や、複数拠点のバックアップを一元管理したい企業におすすめの一台です。

DP340|中小規模の環境でも導入しやすいコストパフォーマンスに優れたモデル

DP340の特徴

- 中小規模の環境でも導入しやすいエントリークラスモデル

- バックアップ・復元・複製・管理を一台で完結できるオールインワン設計

- 自動RAID設定とActiveProtect Managerによる簡単な初期構築

DP340は、SynologyのActiveProtectアプライアンスシリーズの中でもコストパフォーマンスに優れたモデルです。4台の8TB HDDを標準搭載し、複数のバックアップジョブを安定して処理できる十分な性能を備えています。

ディスクのパーティショニングやRAIDアレイのセットアップは自動で行われるため、導入までの時間を大幅に短縮可能です。加えて、イミュータブルバックアップやエアギャップ構成など、上位モデルと同等のセキュリティ機能も搭載しています。

初期投資を抑えながら確実なデータ保護を実現したい中小企業に、特におすすめのモデルです。

3-2-1-1-0バックアップルールの導入はアスクにご相談ください!

本記事では、ランサムウェア対策やBCPの観点から注目される「3-2-1-1-0バックアップルール」について、その概要やメリット、導入時の注意点を解説しました。

このルールを実現するには、信頼性・運用効率・セキュリティのすべてを兼ね備えた仕組みが欠かせません。とはいえ、導入には専門人材が必要であり、なかなか手を出せない企業も多いかもしれません。

そのようなときはぜひ一度「アスク」にご相談ください!

アスクはSynology社の国内正規代理店であり、導入から運用までを含めたソリューションをワンストップで提供できます。これから3-2-1-1-0バックアップルールを導入したい、または現行体制を見直したいとお考えの方は、以下のリンクからぜひ一度ご相談ください。

監修者:麻生哲

明治大学理工学部物理学科を卒業後、ITベンチャーにて多数のプロジェクトを成功に導く。子会社を立ち上げる際には責任者として一から会社を作り上げ、1年で年商1億円規模の会社へと成長させることに成功。現在は経験を活かし、フリーランスとしてコンテンツ制作・WEBデザイン・システム構築などをAIやRPAツールを活用して活動中。

※ 本記事は執筆時の情報に基づいており、販売が既に終了している製品や、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社アスクでは、最新のPCパーツや周辺機器など魅力的な製品を数多く取り扱っています。

製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください